穿越千年中西史 感受文化艺术美——“走进艺术宫—云上艺术厅”第二期《敦煌遇见卢浮宫》

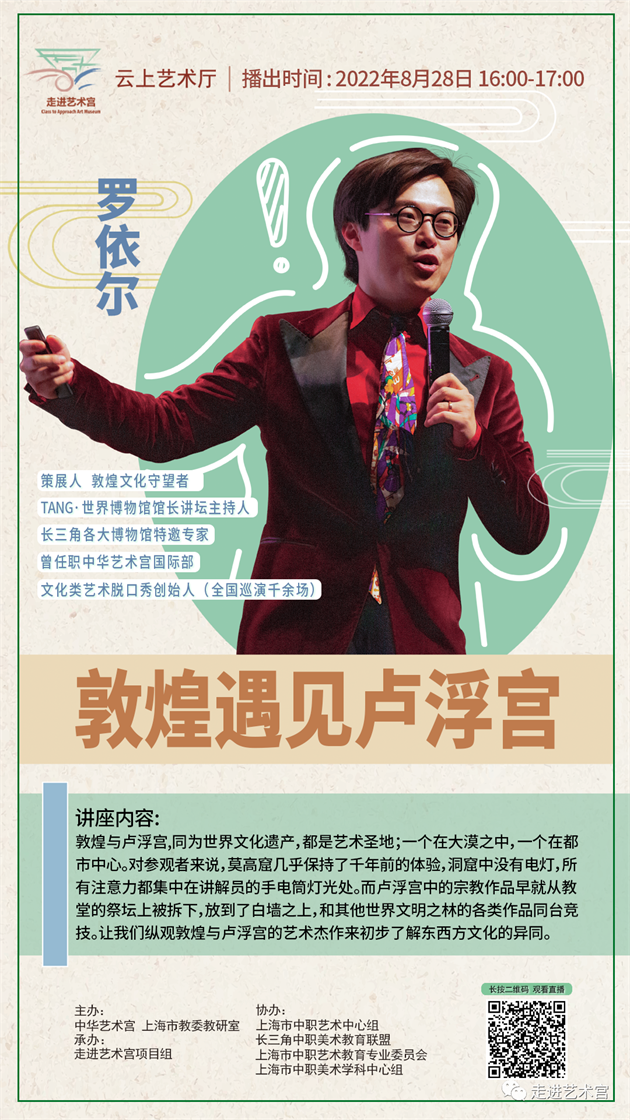

为让广大中职生增强学习历史文化的兴趣,增加艺术知识储备,提高艺术涵养,2022年8月28日16:00-17:00,“走进艺术宫—云上艺术厅”第二期活动——《敦煌遇见卢浮宫》主题讲座在云端同观众见面。本期节目由艺术脱口秀创始人、首批敦煌文化守望者——罗依尔老师,用明朗轻快的语言为大家带来了艺术脱口秀《敦煌遇见卢浮宫》,展示了丰富的艺术作品,为大家呈现出一场联结古今中外艺术文明的盛会。

敦煌——文化的交汇点

“在古代啊,经过陆上丝绸之路长途跋涉来中国的每一个外国使团、商队为了休整队伍,都得经过敦煌;同时我们通过丝绸之路往西边进发的国内使团也得经过敦煌。在这样一个大坏境下,敦煌在陆上丝绸之路非常繁华的一千多年前,就已经成为了一个文化交流的绿色大都市。”罗依尔老师一开始,从敦煌的地理和历史角度出发,引出敦煌的艺术文化。

敦煌是境内史前文化、边塞文化、北方少数民族文化和丝绸之路文化的交汇点,自然环境优美,包揽丰富的文化资源,被誉为华夏文明的地理坐标。

提到敦煌就不得不说说承载着东方古典艺术的莫高窟了,莫高窟历经十个朝代,有1600余年的悠久历史,沉淀下了数量可观的艺术瑰宝。其中,最为大众所熟知的就是莫高窟壁画了,它的神秘、古老、质朴,每年吸引无数中外游客前去揭开它的面纱,一探究竟这流传千年的美。

相比于承载这西方古典艺术的卢浮宫的富丽堂皇,莫高窟就显得简陋了些:奇形怪状的人像、掉色的壁画、容纳不了多少人的小洞窟……窟中的彩塑和壁画不如卢浮宫中的画作如此夺人眼球,在岁月和风沙的洗礼中大部分作品都褪去了原本的颜色,与墙体的黄黑色融为一体,只有少数特殊材料制成的颜料还保留在上面,如由当时阿富汗青金石磨成的石青以及金箔。

那为何莫高窟中的壁画、彩塑让那些亲眼目睹过的人都能感受到心灵的震颤呢?

老子说过:“五色令人目盲,五音令人耳聋。”在敦煌,周遭没有耀眼的灯光与吵闹的声音,有的只是举目的黄与黑,这恰好能让人们静下心来细细品味、观赏眼前这些艺术瑰宝,思考蕴含在其中的人文历史。

同时,罗老师还提醒我们注意一个细节:所有的洞窟都开在二楼。他比喻这就像我们学校中的图书馆,是一个闹中取静的地方,在一个没有太多环境干扰的“空中楼阁”中,大家更能静下心来学习。莫高窟离敦煌的市区约有二十公里的路程,其目的也是为了远离喧嚣,营造出能静心“读书”的环境。

从北魏至元朝,从第一位僧人的凿窟打坐到千万游客的进窟参观,敦煌莫高窟中一幅幅美轮美奂的壁画、一尊尊栩栩如生的彩塑在世间篆刻下了超越世间的风华,其中知名度最高的人物画像“飞天”更是将她的美用袍带舞进无数人心中。

“飞天”的飘逸、优美不是一蹴而就的,在时间长河的推移中人们为她的美层层加码,逐渐完善。谁能想到北凉时期的“飞天”是一位不穿衣服的、分不清男女的画作,到唐朝却是生动立体,画中美女凌空飞舞,穿梭于阁楼庙宇之间,可见敦煌壁画造诣之高。

“飞天”的存在,让洞窟“流动”了起来,让沧桑的敦煌壁画更具生命力,不断焕发出活力,以力量、飘逸、速度三者合一的瞬间定格组合成永恒的中式美,让敦煌壁画在风沙与岁月中生生不息。

卢浮宫——文化的聚宝盆

“兴建了十个朝代的莫高窟于1987年和故宫、兵马俑、长城一起被联合国评为了世界文化的遗产,西方的古典艺术文化也不甘落后,兴建了800年左右的卢浮宫于1991年被评为了世界文化遗产。”

走出承载着中华文明艺术历史和深厚底蕴的敦煌莫高窟,罗依尔老师带领着我们跨入卢浮宫,一起感受大洋彼岸西方的古典艺术。

提起卢浮宫,大多数人脑海中蹦出来的第一个画面,一定是它那由享誉全球的华人建筑大师贝聿铭所设计的闻名遐迩的“金字塔”外形,优雅又不失庄重。

卢浮宫博物馆位于法国巴黎市中心的塞纳河北岸,是世界四大博物馆之首。它始建于1204年,原是法国的王宫,居住过50位法国国王和王后,是法国古典主义时期最珍贵的建筑物之一,以收藏丰富的古典绘画和雕刻而闻名于世。

现在去卢浮宫往地下走,我们仍旧能够发现城堡的遗迹。位于欧洲的古典艺术博物馆,很多都建造在以前皇室宫殿遗址上,以前皇室收藏、保存的艺术品现在也让我们人人都有机会欣赏、观摩了。

卢浮宫中的镇馆三宝分别是爱神维纳斯雕像《断臂维纳斯》、《胜利女神像》和达芬奇的《蒙娜丽莎》画,为了加深同学们对于这三件艺术瑰宝的记忆,罗伊尔老师打趣着说这卢浮宫的“吉祥三宝”加起来一共只有两个头和两个胳膊。

断臂维纳斯是罗马十二主神之一,是浪漫的爱神,我们所熟悉的拿着弓箭的小爱神丘比特是她的儿子。雕像《断臂维纳斯》通体单色,脸型具有希腊妇女的典型特征,给人以矜持而富有智慧的观感。

罗依尔老师以卢浮宫中的镇馆三宝《断臂维纳斯》、《胜利女神像》和《蒙娜丽莎》为例,解答了大多数同学的一个疑惑——为什么大部分雕塑是衣不蔽体的呢?

因为这些雕塑都是“神”,在英语中为“immortal”,意为“无法去世”,他们没有生命的概念,是区别于人类的物种。区别于中国,西方有一个很重要的哲学概念——人类中心主义,认为人类肉体本身的自然美比孔雀开屏、大地山水等世间万物都要更胜一筹,同时认为当时古希腊亚麻材质的衣服太粗糙,和他们浑身美丽的肌肉是不相符的,所以雕塑多褪去衣物以展示肉体。

“西方作品以强烈的视觉冲击吸引观赏者,”罗老师以卢浮宫的镇馆之宝《蒙娜丽莎》为例讲述西方作品的特征,“恰到好处的人物美化,入木三分的明暗对比,技艺精湛的色彩运用使她真实又令人影响深刻。研究表明,在500年前《蒙娜丽莎》就被大众认为是美,现在仍旧被认为美,再过去500年,人们大概率还是会认为她美。”

古典艺术的英文是“fine art”,其中的“fine”就是美丽的意思,代表着古典艺术就是以美丽作为最高的宗旨。这就是为什么越来越多的家长会带着孩子走进古典艺术博物馆的原因,在这里,能感受到这些青史留名、在人类文化艺术史上无法逾越的一座座“大山”的传世之美,接受到永恒之美的熏陶。

中与西——文化的延续性

作为仅存的四大文明古国之一,中国的艺术文化特点就是“传承有序”,相比于西方更多地以视觉冲击更大的雕塑、画作为载体,延续、传承其艺术哲学文化,我们通过“文字”这一载体的延续与发展,保持了思想文化、伦理道德、文化艺术的同一性。

我们到中国的大部分古典艺术博物馆,都能看到“鼎”,如果我们配合适当的文字讲解与注释细心去看鼎中的铭文刻符,是可以辨析出一部分的文字意思的。其中有些字一直流传到今天我们还在用,这就是我们中华民族引以为豪的文化延续性。

西方的文化延续性虽然不如中国的明显,但也有其传承。我们熟悉的西方“文艺复兴”复兴的是什么?罗依尔老师认为,在艺术方面复兴的是古希腊与古罗马的艺术文化,这是西方一脉相承的所谓的正统。

由大理石制作而成的雕塑《胜利女神像》脚下踩的是一艘船的船头,张开翅膀立在船头,迎风飘扬往前进,象征着胜利的胜利的姿态。在神话中,胜利女生是被宙斯与雅典娜托在手中的立像,类似于一个象征胜利的“吉祥物”。

这样的寓意也让西方人对此进行追求、崇拜,美国电视届的最高奖项——“艾美奖”的奖杯外形、“劳斯莱斯”的车头立标的设计,令无数影迷心中回味无穷的电影《泰坦尼克号》中,杰克从背后环抱露丝站在船头迎风而立的经典镜头的灵感都来源于《胜利女神像》。

从中我们可以看到西方古典文化艺术在当下的流行文化与商业文化中进行了衍生发展,经典在传承中永生。

在学生记者对罗依尔老师的采访中,罗老师表示现在艺术文化传承的接力棒交到了新一代的手中,在“Gen Z”一代年轻人奇思妙想的创造下,敦煌元素已经在游戏、影视、工艺品中崭露头角,让无数人为之赞叹。罗依尔老师认为对传统艺术文物进行可控、合理、有学术背景的衍生创作、二次创作是很好的宣传、传承敦煌文化的方式。

下午3:00,此次历时一个小时左右的《敦煌遇见卢浮宫》穿越之旅到站了,但文化的传承与发展没有终点站。希望越来越多的同学们能够在闲暇之余,积极对敦煌艺术以及中国传统文化进行二次创作、传播推广,做一个当代的文化供养人。